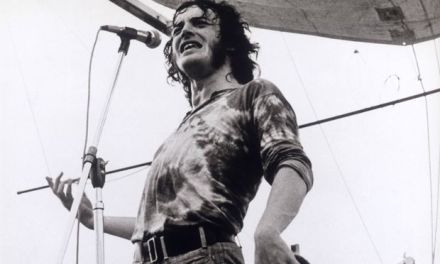

Richard Pryor fu un attore e autore americano. In Italia era conosciuto per lo più per i suoi ruoli al cinema, ma in realtà è stato anche un grandissimo comico di stand-up. I suoi spettacoli avevano formato generazioni di comici. Gente come Eddie Murphy, Dan Akroyd, Steve Martin hanno imparato il mestiere da Pryor.

Per la mia generazione cresciuta grazie ai film passati sulle televisioni locali dai nomi assurdi come TeleBenevento, TeleSannio, Canale 21, Tele Capri, Richard Pryor era famoso per lo più per un suo ruolo da protagonista nel terzo film di Superman, e per i film girati in coppia con quell’altro genio di Gene Wilder. Tra gli anni 80 e 90 avere informazioni sugli attori americani meno famosi era quasi impossibile, avevamo solo Ciak, la rivista di cinema, e Sorrisi e Canzoni TV come fonti. Sorrisi lo trovavamo sempre a casa di qualche zia o nonna, ma per avere Ciak! dovevamo mettere i soldi da parte o chiedere un favore a papà. E comunque le informazioni che ci arrivavano erano filtrate dagli uffici stampa e dai giornalisti italiani. Da noi arrivavano solo notizie di matrimoni tra star, notizie di incidenti stradali o morti da overdose.

Solo molti anni dopo scoprì dei mille problemi che Richard Pryor aveva avuto in vita: sette matrimoni falliti, lunghi periodi di abusi di droghe, un carattere difficile, una persona che non era amata dai colleghi. Per capire il tipo, basti pensare che nel 1980, dopo aver passato giorni e giorni a fumare crack, Pryor si cosparse il corpo di rum e si dette fuoco. Nudo e in fiamme, corse fuori dalla sua villa di Los Angeles, fino a quando non fu bloccato ed arrestato dalla polizia. Venne trasportato in ospedale con ustioni su gran parte del corpo e passò sei settimane ricoverato nel reparto grandi ustionati. In seguito, nel corso di un’intervista, disse: «Cercai di suicidarmi. Prossima domanda».

“Chi più spende… più guadagna!” è un film di Walter Hill, altro pezzo importante della mia formazione politica e morale, con Richard Pryor nei panni di un giocatore di baseball che riceve una grossa eredità da un lontano zio. L’avvocato dello zio deceduto spiega a Richard Pryor che per accedere a tutta l’eredità dovrà sottoporsi ad una prova, dovrà spendere diversi milioni di dollari in poche settimane. Lo zio, prima di morire, aveva architettato tutto questo piano per insegnare al futuro erede il vero valore del denaro. Lo so, sembra che abbia poco senso, ma era tutto un trucco per mettere in moto la macchina comica del film.

Col passare dei giorni il personaggio interpretato da Richard Pryor scopre che sprecare soldi è complicato, si finisce sempre per comprare oggetti di valore o servizi che comunque poi portano ad altra ricchezza. Anche comprando gioielli, quadri o altri beni, l’ex giocatore di baseball scopre che la sua ricchezza non diminuisce. Ad un certo punto decide di comprare le azioni di borsa più scarse che ci siano sul mercato, ma anche questo si dimostra un investimento che in pochi giorni lo porta ad avere un ricavo.

Penso che film come questi mi abbiano in fondo insegnato ad aver una certa diffidenza verso i grossi capitalisti o le persone con grandi redditi. O forse, più che diffidenza, un certo senso di superiorità. Anche oggi che ho più esperienza e non sono più il ragazzino seduto sul tappeto di casa a pochi centimetri dal tubo catodico della televisione, non riesco a non pensare che avere una ricchezza alle spalle, una base di partenza, renda davvero difficile fallire nella vita. Oggi le persone che spesso disprezzo di più sono quelli che hanno avuto la fortuna di nascere in famiglie ricche e potenti, ma che non sono riuscite a costruire nulla su quella loro ricchezza.

Nella seconda parte del film, Richard Pryor trova il settore giusto dove sprecare una grande quantità di soldi: entra in politica e partecipa alle elezione del sindaco di New York. Però, per poter davvero sprecare il suo patrimonio, non deve correre il rischio di essere eletto, perciò decide di lanciare una campagna politica contro i due veri candidati a sindaco, quello repubblicano e quello democratico. Nasce così la campagna “Nessuno dei suddetti”, fatta di pubblicità in televisione, volantinaggio e comizi, in cui Richard Pryor spiega perché i due candidati a sindaci erano le persone sbagliate da eleggere. Perché, diceva, non dobbiamo essere costretti a scegliere tra due persone che faranno malissimo alla nostra città, dobbiamo mandare un messaggio ai partiti e spingerli a trovare candidati migliori, perché nessuno di questi due è degno di essere il sindaco di New York e perciò dobbiamo scrivere sulla scheda “Nessuno dei suddetti”.

Ed è per questo che, circa trent’anni dopo, nel 2016 io scrissi sulla scheda elettorale “NESSUNO DEI SUDDETTI”.