Tutto ha inizio nel 1987 quando negli uffici della DC Comics, la casa editrice americana di Batman e Superman, arriva una proposta per una nuova serie di supereroi. La proposta è opera dello scrittore inglese Neil Gaiman che aveva già lavorato per la DC Comics su una minisere intitola Black Orchid.

Gaiman, oltre ad essere un ottimo scrittore, aveva dalla sua anche il fatto di essere inglese. Infatti in quel periodo il mercato dei fumetti americani stava subendo la cosiddetta “british invasion”. Un fenomeno molto simile a quello avvenuto nel rock e nel beat degli anni ’60, quando i Beatles, i Rolling Stones e gli Who erano sbarcati in USA per insegnare agli americani come fare musica moderna e con velleità artistiche. Più o meno allo stesso modo negli ani ’80 Grant Morrison, Jamie Delano, Neil Gaiman e altri avrebbero insegnato agli americani come si potevano scrivere delle storie di supereroi adatte a un pubblico adulto, consapevole ed esigente.

Gaiman propose alla DC Comics l’idea per una nuova serie mensile basata su un vecchio personaggio della casa editrice. Un certo Sandman, un eroe minore creato negli anni Quaranta sul modello di Batman. Sandman era un vigilante mascherato che sconfiggeva i suoi nemici addormentandoli con la sua polvere speciale.

In quel periodo la DC stava rilanciando tutte le sue serie e aveva deciso di azzerare le storie dei precedenti 60 anni per ripartire da capo (oggi lo si chiamarebbe un reboot). Gaiman aveva quindi carta bianca, poteva prendere il personaggio e ricrearlo da zero. Il suo Sandman non avrebbe avuto più nulla del vecchio personaggio, solo il nome era rimasto immutato, ma niente più vigilante mascherato, niente più crimine da combattere, solo Sandman, il signore della sabbia, il signore del sogno, Morfeo.

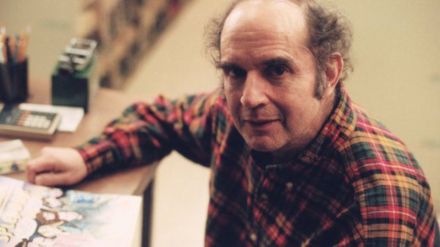

Neil Gaiman con la moglie, la cantante Amanda Palmer

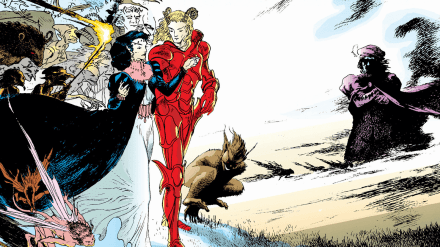

La serie inizia in maniera classica, originale e ben scritta, ma abbastanza nella norma. In questo primo ciclo di storie Gaiman presenta il suo personaggio, un essere magico rappresentato come un uomo alto e longilineo, dai capelli neri corvini, con due occhi come la notte. Sandman è il re del mondo dei sogni, protegge e governa il Sogno, può viaggiare attraverso le menti degli essere umani addormentati e ha una borsa piena di sabbia magica. Gaiman inizialmente imposta la serie come un misto tra un horror e una serie super eroistica classica: Sandman viene catturato e ne scaturiscono problemi per il Sogno, Sandman riesce a scappare, si vendica e punisce i cattivi.

Il successo di queste prime storie è notevole. La serie piace perché è ricca di trovate originali ed è scritta benissimo (lo so, questa cosa che è scritta benissimo l’ho già detta, ma non ci posso fare niente, è una serie scritta divinamente).

Dopo la fine del primo ciclo arriva il cambio di passo, lo scatto in avanti, il Sergent Pepper di Neil Gaiman. In una storia fatta solo di dialoghi e con praticamente nessuna azione (“The sound of her wings” traducibile in “Il rumore delle sue ali”) facciamo la conoscenza della sorella maggiore di Sandman, Death, la Morte.

Death viene rappresentata come una ragazza di non più di 16 anni, bella e sorridente, vestita con dei jeans neri e una t-shirt nera anch’essa. Death è simpatica, ci si scorda quasi che sia la morte.

Questo è il primo tassello della mitologia che Gaiman sta costruendo attorno al suo eroe.

Nei numeri successivi si verrà a sapere che Sandman è un Eterno, della famiglia degli Eterni. Gli Eterni sono sette fratelli, ci sono sempre stati e sempre ci saranno. La sorella maggiore è La Morte, ci sono poi Sogno (il nostro Sandman), i gemelli Disperazione e Desiderio, la piccola Delirio, che un tempo era Delizia, Destino e infine il fratello in esilio, Distruzione.

Nel mondo che crea Gaiman le muse esistono davvero e si possono imprigionare, in questo mondo Caino e Abele sono i personaggi della prima storia mai raccontata e sono i vicini di casa di Lilith, la donna che venne prima di Eva. Sandman è amico di Shakespeare ed è stato lui a commissionargli ‘Sogno di una notte di mezza estate’. Nel suo regno Sandman conserva un’ampolla dentro cui è nascosta la Baghdad delle ‘Mille e una notte’. Sulla Terra, nelle storie di Sandman, gli dei esistono davvero, ma fanno vite normali perché nessuno crede più in loro. Il fumetto di Sandman è un’esplosione di idee, di immagini, di riferimenti letterari, artistici, cinematografici. Ci sono De Sade, l’imperatore Augusto, le fate, i demoni, le Parche, ci sono tutte le Storie.

Perché Sandman è fondamentalmente un’opera sul racconto. Sandman, il re del Sogno, viaggia attraverso l’immaginazione degli uomini per raccontarci e spiegarci perché l’Uomo racconta e ha sempre raccontato storie. Dalle caverne illuminate dai primi fuochi dell’umanità, fino ad arrivare ai film proiettati in 3D su un maxi schermo iMAX l’uomo ha sempre raccontato. Neil Gaiman col suo Sandman ci racconta questo.

In un episodio minore di Sandman (come se potessero esistere davvero episodi minori in questa saga) un nonno sta raccontando la storia della buona notte al nipotino. L’eroe della storia a un certo punto riceve da una strega un paiolo, ma il nonno spiega che nonostante fosse di una strega era un semplice paiolo, una pentola normale senza alcun potere. Dopo qualche pagina, l’eroe salta dentro al paiolo e questo inizia a volare. “Ehi, ma avevi detto che non era magico, com’è possibile?”, dice a quel punto il nipotino al nonno. E il nonno risponde: “Non chiederlo a me, io sto solo raccontando, chiedilo alla storia”.

Sandman è questo, una storia sulle Storie.